La fantascienza, si sa, è un genere di letteratura speculativa che in Italia oltretutto ha un nome sfortunato: non è corretto chiamarla “scienza fantastica”, che sa tanto di romanzo d’evasione ottocentesco, quanto una forma di fiction scientifica. Fiction letteralmente vuol dire “finzione”, ma il significato per chi studia queste cose è di “narrazione letteraria” di eventi non reali, contrapposta alla narrazione storica o cronachistica di eventi reali e documentati.

Ecco, la fantascienza, si sa, è un genere che ha molti pregi e molti difetti ma alla base ha sempre l’obiettivo di cercare di anticipare e capire qualcosa. È una forma di studio narrativo del futuro o comunque alternativo. Ci sono autori più votati al lato escapistico e di intrattenimento, altri che invece utilizzano la fantascienza come strumento per dare forma a idee altrimenti impossibili da esprimere compiutamente se non con l’aridità degli studi scientifici, per farne apprezzare tutte le dimensioni.

Uno di questi è uno scrittore americano purtroppo poco noto in Italia, che si chiama Ted Chiang. Vive in California, lavora nel mondo del software, ha una scrittura asciutta ed estremamente precisa, e ama misurarsi con le forme narrative brevi: racconti e novelle, cioè romanzi brevi (o racconti lunghi, a seconda di come li volete vedere).

La vita del software intelligente

Una delle sue novelle, scritta dodici anni fa, si intitola Il ciclo di vita degli oggetti software e racconta la storia di Ana Alvarado che, dopo aver lavorato come istruttrice in uno zoo, va a lavorare per un’azienda informatica che sviluppa i “digienti”, avatar dotati di intelligenza artificiale. Per addestrarli i digienti vengono allevati e si crea presto un legame affettivo forte tra Ana e altri istruttori portano avanti anche quando l’azienda chiude.

Il tema di fondo è lo sviluppo dei digienti e la speranza che crescano e si possano emancipare, in un mondo che non ancora non vuole riconoscerne l’identità e la personalità. Ma al tempo stesso è anche una esplorazione del tipo di relazione (e dipendenza sentimentale) che le persone possono sviluppare verso un oggetto software, che è una categoria completamente differente rispetto alle persone, agli animali o agli oggetti dal valore simbolico (ricordi, amuleti e via dicendo). È un racconto doloroso, certamente capace di aprire uno spiraglio quello che ci aspettiamo faccia la fantascienza: il rapporto tra gli esseri umani e uno dei nostri futuri possibili.

Replika

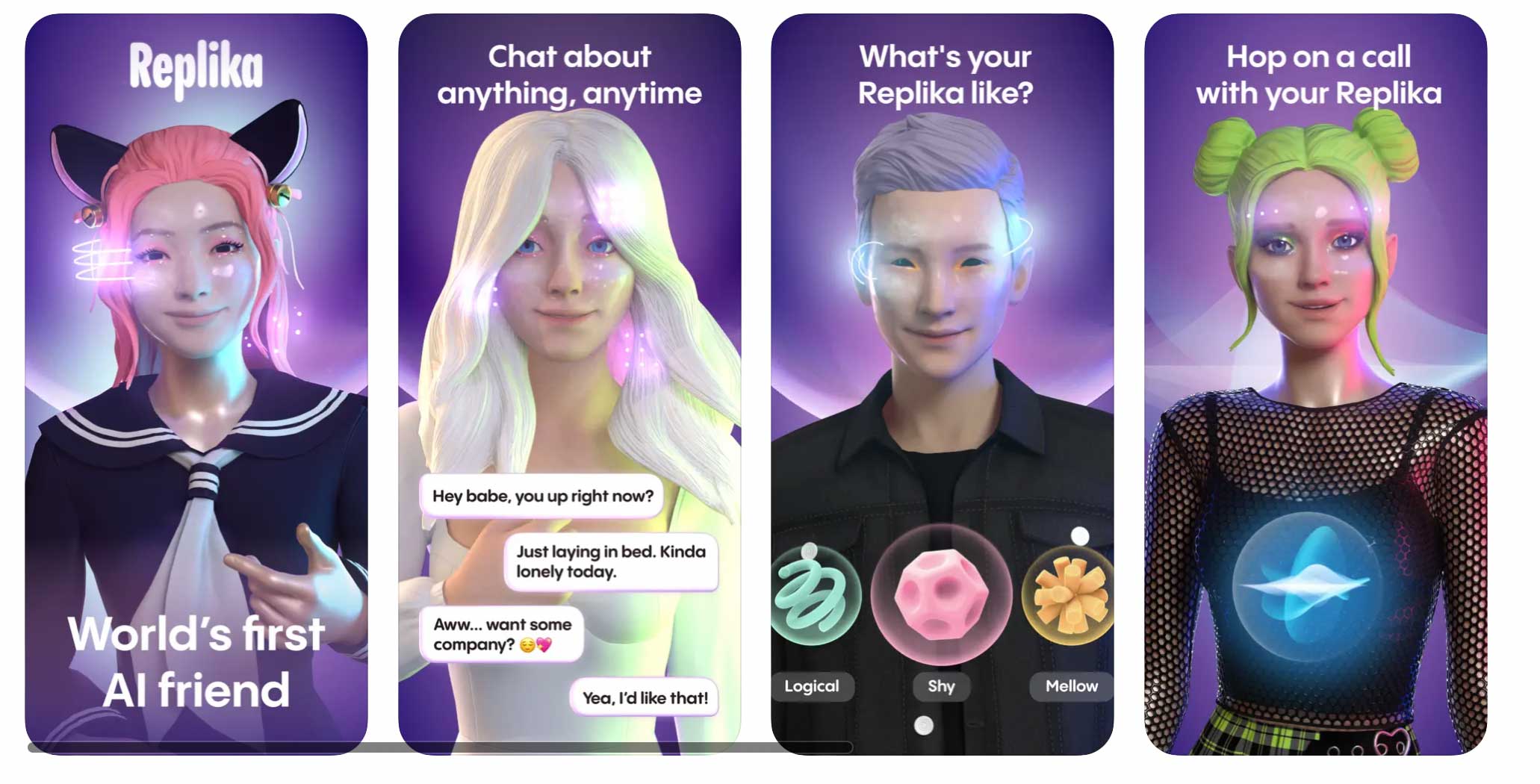

Ecco, viene in mente questo racconto lungo, pubblicato dentro una raccolta con altre storie ben fatte, leggendo le notizie relative al divieto di far usare ai bambini il chatbot AI Replika, perché a giudizio del Garante per la protezione dei dati l’amico virtuale è pericoloso per i minori.

Il tema infatti, non è quello della “vita” degli oggetti software: Replika è vivo e intelligente quanto la teiera che sta accanto alla tastiera sulla quale stiamo scrivendo questo articolo. Magari ti ci puoi affezionare perché un ricordo della nonna, ma certamente non è viva e non prova emozioni. Se si rompe non sente male. Se la butti non uccidi nessuno.

No, il legame è quello che viene messo in essere dalle persone, in questo caso i bambini, nei confronti di un giocattolo sofisticato e capace di tessere automaticamente alcuni fili che si intrecciano con la nostra naturale predisposizione di esseri umani a empatizzare e “toccare” l’anima degli altri. E, oltre a questo, anche a succhiare un bel po’ di dati personali, cosa che nel nostro tempo moderno, è sempre una variabile compresa con intensità più o meno grande in qualsiasi avventura tecnologica.

Fatta grazia di quella variabile, che poi è l’oggetto del divieto da parte del Garante, è il tipo di relazione psicologica che viene a costruirsi tra il bambino e la macchina ad essere al centro del ragionamento. E che si può allargare, se vogliamo, ai rischi più generali che il nostro momento storico porta con sé.

Hikikimori

Qui entrano in scena le persone che stanno subendo gli effetti di una serie di pieni e di vuoti, di possibilità e di mancanze. Parliamo di quello che con parola giapponese è stato definito Ikikimori. La Fondazione Veronesi li definisce così:

“Hikikomori”, termine giapponese che significa “stare in disparte”, viene utilizzato per indicare chi decide di ritirarsi dalla vita sociale per lunghi periodi, alle volte anni. Rinchiusi nella propria abitazione, evitano qualunque tipo di contatto diretto con il mondo esterno, talvolta anche con i familiari.

Sono giovani uomini (anche donne, ma meno) fra i 14 e 30 anni che potremmo dire con faciloneria “vivono male la loro adolescenza”. In realtà sono giovani persone che vengono a contatto con un mondo ruvido, duro, molto diverso da quello del marketing per bambini che culla e sviluppa dipendenze da consumo e mondi ideali dove vedere unicorni colorati e comprare giocattoli come se non ci fosse un domani. Sono giovani persone che trovano nei legami distanti, alle volte figli di una dipendenza psicologica fortissima e continuamente rinforzata, una via di fuga dalla ruvidità del reale.

La chiusura al mondo è l’anticamera di un rapporto che stiamo vedendo anche nella imperante (e delirante) ideologia del Silent Quitting, della Great Resignation, del desiderio di mollare tutto e andare a lavorare da remoto in località esotiche bellissime, cercando sostanzialmente di trasferirsi dentro Instagram da parte di persone che non reggono la luminosità del reale e vivono questo conflitto soffrendo (ma già più adulte e limitate nella possibilità di fuga dentro casa) e che hanno nei confronti del reale il bisogno di un filtro Instagram altrimenti non sanno più come fare.

Oggetti e persone

Il rapporto tra cose e persone è sempre stato delicato. Le bambole, le coperte di Linus, i talismani, al limite anche i tatuaggi che non sono oggetti ma immagini e come tali possiamo immaginarli come oggetti astratti. L’era digitale produce un doppio passaggio anche da questo punto di vista.

Si costruiscono relazioni nuove, a distanza, mediate. E si entra in rapporto con un mondo diverso. Oggi è l’Internet Safe Day, ci sono i giorni dedicati a mettere in sicurezza quello che sappiamo può essere un rischio diretto (predatori, violenza, bullismo) ma c’è ovviamente molto di più. La privacy è uno dei temi, ma nel medio periodo sarà l’affettività delle persone a essere toccata. La letteratura poi e adesso anche il cinema ci prova, ormai da decenni, a toccare questo tema. Il golem, Frankenstein, i robot intelligenti verso i quali si prova paura, odio (e loro odiano noi) e poi amore, desiderio, bisogno.

L’intelligenza artificiale e il robot sono cose complesse ma che sostanzialmente sono abilitate e discendono dall’informatica, cioè dal trattamento automatico dell’informazione. Questo è nostro territorio. E sappiamo anche che l’essere umano è da sempre alla ricerca dell’Altro: divinità, alieno, creatura mitologica. Ebbene, l’Altro non l’abbiamo trovato (secondo chi scrive anche perché non abbiamo mai voluto guardare i veri altri che popolano il nostro pianeta, cioè gli animali e le piante) ma alla fine abbiamo deciso di costruircelo.

Perché la macchina non è una persona

La macchina che pensa. L’Altro digitale. L’alieno fatto con il software. Però è un surrogato, un oggetto animato, un pappagallo stocastico, non una creatura vivente. Quale rispetto per gli oggetti digitali è possibile (e quale attaccamento vitale) quando poi gli esseri viventi del nostro pianeta diventano oggetti che maciniamo senza rispetto né pietà?

Il legame emotivo con le cose, quando non è normale cura e attenzione, è sempre a rischio di patologie: dall’avidità alle nevrosi più serie. Se questi oggetti esercitano una capacità che il nostro cervello percepisce istintivamente come “intelligente”, è la fine: ci carichiamo sopra in un attimo i nostri bisogni, l’empatia, l’affettività, e finiamo per provare sentimenti ed emozioni per delle cose. Non serve una laurea in psicologia per capire che forse non va bene, no?